環境材料学

当研究室では建築内外装材や,鉄筋コンクリート部材を中心とした構造部材を研究対象とし,構成材料,空隙構造,材料中の水の挙動などの諸情報から,材料の持つ性能や状態を評価・予測し,建築物の耐久性評価,維持管理に応用する取り組みを行っています。

その一端としてナノテクや微生物生態学などの異分野の研究者の方々と共同研究を推進し,これまで建築分野では取得されていなかった,あるいは取得することが容易でなかった情報のセンシング技術の向上にも意欲的に取り組んでいます。

教員

寺本 篤史 ( Atsushi TERAMOTO )

准教授(工学研究科)

研究テーマ

- 鉄筋コンクリート造建築物の耐久設計,維持管理

- 微生物群集や半導体化学センサを活用した非破壊診断技術の開発

- コンクリート構造物のCO2固定量の評価

- 内外装材の美観性評価

連絡先

桂キャンパス C1-4-486室

TEL: 075-383-3286

E-mail: teramoto![]() archi.kyoto-u.ac.jp

archi.kyoto-u.ac.jp

研究テーマ・開発紹介

コンクリート中の水分と体積変化,各種劣化機構の関係

代表的な多孔質建築材料であるコンクリートやモルタルを対象として,建築物の性能を低下させる各種劣化機構の解明,およびその診断方法,抑制方法の開発に取り組んでいる。

コンクリート構造物の乾燥やセメントの水和によって生じる体積変化機構の解明に関しては,測定装置の開発,調合設計方法の提案などの活動を通してコンクリートの収縮ひび割れ,温度ひび割れの予測・制御手法の実用化に貢献している。

自己収縮によって生じた鉄筋周辺のひび割れ

自己収縮によって生じた鉄筋周辺のひび割れ

微生物群集の多様性指数を活用した建築材料の状態評価

本研究では,世界的に高経年化が進行している既設コンクリート構造物を対象に,コンクリートの劣化を微生物群集の多様性指数によって評価・予測する手法を提案する。

コンクリートのほぼすべての劣化は含水率,空隙構造,細孔溶液のイオン組成の変化を伴う。本研究ではこれらの劣化関連の特性に依存して変化する微生物群集の種類,量,構成比を取得し,その特徴を多様性指数で評価する。本研究の実施にはコンクリート工学分野と微生物生態学分野の高レベルの共同が要求されるため,微生物環境を専門とする研究者と共同研究を実施している。

異なる空隙を持つモルタルの微生物多様性の差異

異なる空隙を持つモルタルの微生物多様性の差異

半導体化学センサを用いた埋め込み型pHセンサの開発

現状,コンクリート構造物のCO2固定量は,中性化深さと中性化領域の炭酸化度を用いて簡易的に推定されている。しかし中性化深さの測定は微破壊を伴うこと,炭酸化度は周辺環境や炭酸化の進行率の影響を受け変化することなどの課題が指摘されている。

本研究では,炭酸化により生じるコンクリート中のpHの低下を,半導体化学センサLAPSを用いて直接的に計測し,測定pHからCO2固定量を推定する手法を提案する。上記目的を達成するため,①コンクリート中でLAPSが安定的に作動する条件の提示,②この条件を満たすためのセンサの新仕様の提案,ならびに③pH分布からCO2固定量を推定するモデルの作成に取り組む。

LAPS上でのセメント水和物の生成

LAPS上でのセメント水和物の生成

コンクリート構造物の炭酸化に及ぼす仕上げ材および表層ひび割れの影響のモデル化

地球温暖化問題への取り組みとしてコンクリート分野では,CO₂排出量の少ない材料の使用に併せて,大気中のCO₂とコンクリート内のCa(OH)2やC-S-Hとの炭酸化反応を活用したCO₂固定があり,その固定量を炭酸化度や中性化深さから予測する手法が提案されている。しかし炭酸化が進行するコンクリート表層部には,仕上げ材が施されていたり微細なひび割れを有する,RC建築物が多い。本研究では,これらRC建築物の特徴を加味したCO2固定量の予測方法の開発に取り組んでいる。

塗装を有するコンクリート部材のモニタリング

塗装を有するコンクリート部材のモニタリング

建材上の生物汚れの定量方法,および制御手法の開発

建物の利用者にとって美観性は建築物を評価する1つの基準である。一方,美観性の低下と力学性能など,その他の性能との直接的な関係性に関する調査研究は数が多くない。本研究では,天井ボードの汚れに着目し,美観性を低下させる原因ならびにそれが強度特性に及ぼす影響について検討を行った。

セッコウボード天井に生じた環状汚れ

セッコウボード天井に生じた環状汚れ

建材選定による室内空間の微生物環境の制御手法の開発

カビや細菌,ウイルスなどの微生物由来成分は,呼吸器の深部まで到達しやすく,アレルギー反応を誘発し,体内で微生物が増殖した場合は重篤化を招く事例も知られている。

一方,現代の住環境に関する研究は,室内の温熱環境の快適性や断熱効率を重視した省エネ性に重きを置いたものが多く、衛生微生物学的な観点から病原微生物の繁殖を抑える環境を作るための方法はほとんど検討されていない。

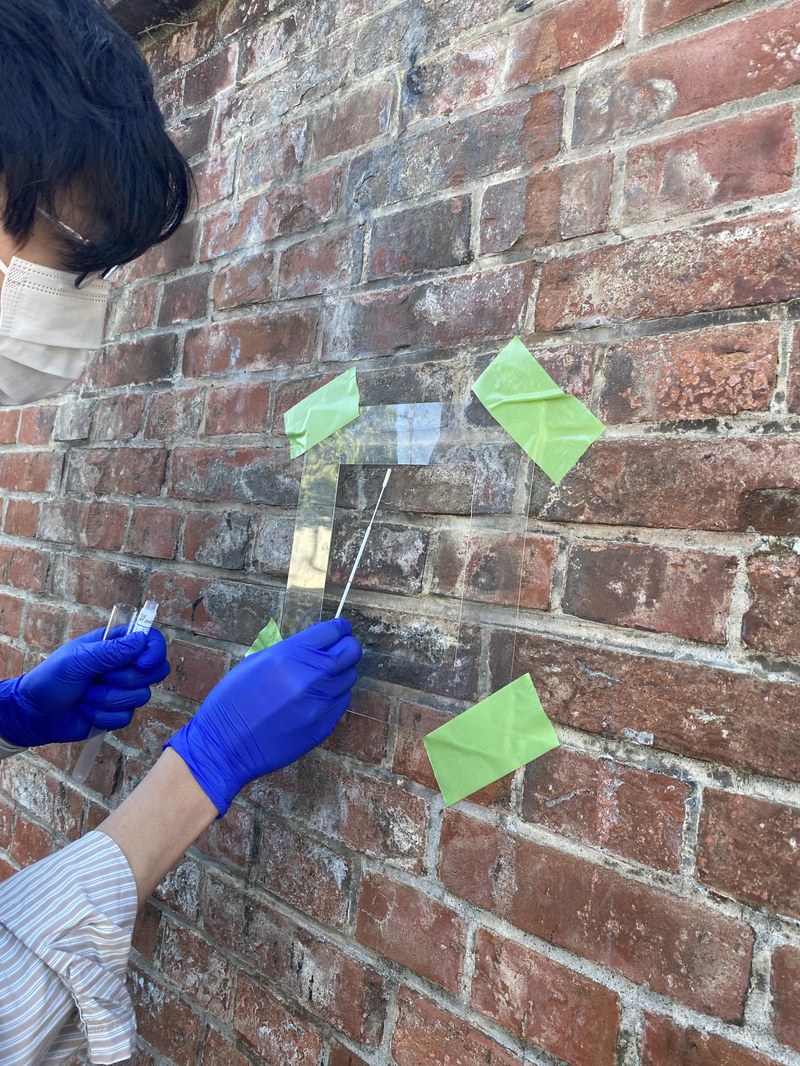

本研究では,建築物を構成する材料種類に着目し,木造建築及び鉄筋コンクリート造建築(特に,打ち放し)の室内および室外環境において,①微生物環境に影響を与える材料学的条件(主として空隙構造と表層の含水率,およびpH)を明らかにすること,②病原微生物が繁殖しにくい材料および環境条件を明らかにすることを目的として,住環境に良い影響を与える微生物利用の基盤を確立する。

レンガ造建物における微生物サンプリング

レンガ造建物における微生物サンプリング