建築環境計画学

これからの人口減少期において、豊かさを実感できる社会を、持続可能性を保ちながら実現するには、建築、地域のあり方に、効率性や機能性の視点にくわえて、ユーザーの生活の質、すなわち人のwell-beingを向上させるためのデザインや計画が求められます。本講座では、建築、地域、景観を、効率性や機能性、多様なユーザーの心理・行動、関係性の視点から解析・評価し、その成果を、計画、デザイン、実践、政策に活かすこと、すなわち人間環境系の視点にもとづく建築、地域の構築を目指します。

三浦研究室

教員

三浦 研 ( Ken MIURA )

教授(工学研究科)

教授(工学研究科)

研究テーマ

これからの人口減少期において、豊かさを実感できる社会を、持続可能性を保ちながら実現するには、建築、地域のあり方に、効率性や機能性の視点にくわえて、ユーザーの生活の質、すなわち人のwell-beingを向上させるためのデザインや計画が求められます。本講座では、建築、地域、景観を、効率性や機能性、多様なユーザーの心理・行動、関係性の視点から解析・評価し、その成果を、計画、デザイン、実践、政策に活かすこと、すなわち人間環境系の視点にもとづく建築、地域の構築を目指します。

連絡先

桂キャンパス C2棟 2階204号室

TEL: 075-383-2927

E-mail: miura![]() archi.kyoto-u.ac.jp

archi.kyoto-u.ac.jp

酒谷 粋将 ( Suisho SAKATANI )

准教授(工学研究科)

研究テーマ

- 建築・都市デザインにおける創造的思考のプロセス

- 多主体の対話によるデザインの実践とその方法論

- 建築・都市の価値を探究する設計空間システムの構築

- 建築デザインを実践する共同体や集団、組織に関する研究

連絡先

桂キャンパス C2棟 2階203号室

TEL: 075-383-2915

E-mail: sakatani![]() archi.kyoto-u.ac.jp

archi.kyoto-u.ac.jp

安田 渓 ( Kei Yasuda )

研究テーマ

私たちは,建築空間における「見る―見られる」関係のような可視性をisovist(可視領域)やVisibility Graph(可視グラフ)を始めとする手法を用いて分析しています。深層学習を用いて内外の曖昧さの記述や,オフィスや介護施設におけるアウェアネスとプライバシーのトレードオフを解決するような可視性能をもつ空間形態の導出を行なっています。

連絡先

桂キャンパス C2棟 2階212号室

TEL: 075-383-2928

E-mail: yasuda![]() archi.kyoto-u.ac.jp

archi.kyoto-u.ac.jp

研究テーマ・開発紹介

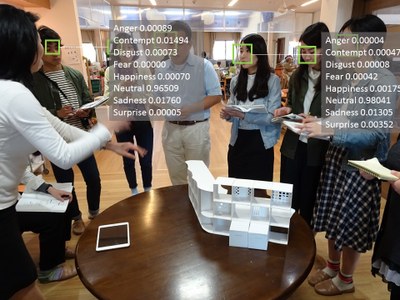

人の行動・認知に基づく建築・地域の分析・評価

人と環境の関わり合いを、行動・認知・生理・関係性の観点から解き明かすことで、その成果を具体的な建築・地域にフィードバックし、人のwell-beingの実現に向けた研究・実践に取り組みます。特に、ウェアラブルデバイス等の急速な発展は、これまで実験室以外では測定が困難だった生理・心理的な指標の計測を実空間や仮想空間で可能にしつつあります。新しい技術を、人と環境の相互浸透的関係の解明に積極的に応用することで、人間環境系の視点に基づく建築、地域、都市の分析・評価を目指します。

表情認識技術に基づく居合わせ場面の評価例

医療福祉環境デザイン

子ども、患者、高齢者、障がい者など、環境に一定の配慮を必要とするユーザーにとって、適切な物理的環境やその仕組みのデザインはそこでの行動、健康、意識に大きな意味を持ちます。医療福祉環境を対象として、生命力を萎ませない建築や環境のあり方について、環境―行動の解析に基づく研究と実践に取り組みます。特に、今後、持続可能な社会保障を実現するには、働く側の効率性や負担感の軽減に向けた、新しい生活支援技術や効果的な互助の仕組みと建築のデザインや計画の融合が求められています。社会が求める課題に取り組み、その成果を住宅、地域、まちづくりに活かす研究と実践に取り組みます。

認知症高齢者の分かりやすさに配慮したグループホームの事例

建築・都市デザインにおける創造的思考のプロセス

優れたデザイナーが建築や都市といった新たな人工物をいかに生み出すのか、またその創造的なデザインのプロセスはどのようなメカニズムによって成立するのかを探究します。さらに個人としてのデザイナーにとどまらず、組織や集団といったコレクティブな枠組みにも対象を広げ、集団的なデザインの方法から導かれる創造性についても考察します。

建築デザインの実務経験者を対象としたデザイン実験

多主体の対話によるデザインの実践とその方法論

多様な主体が関与する協働的な建築・都市のデザインを対象とし、住民やユーザーといった非専門家を含む多様なアクターがどのように対話し、意思決定しながら空間をつくり上げていくかを探究しています。ワークショップをはじめとする対話の場のデザインや、デザインの活動を通した共同体の形成・人々の学び等について理論と実践の両面から研究を行っています。

巨大模型を使って建築をつくり、考えるワークショップ